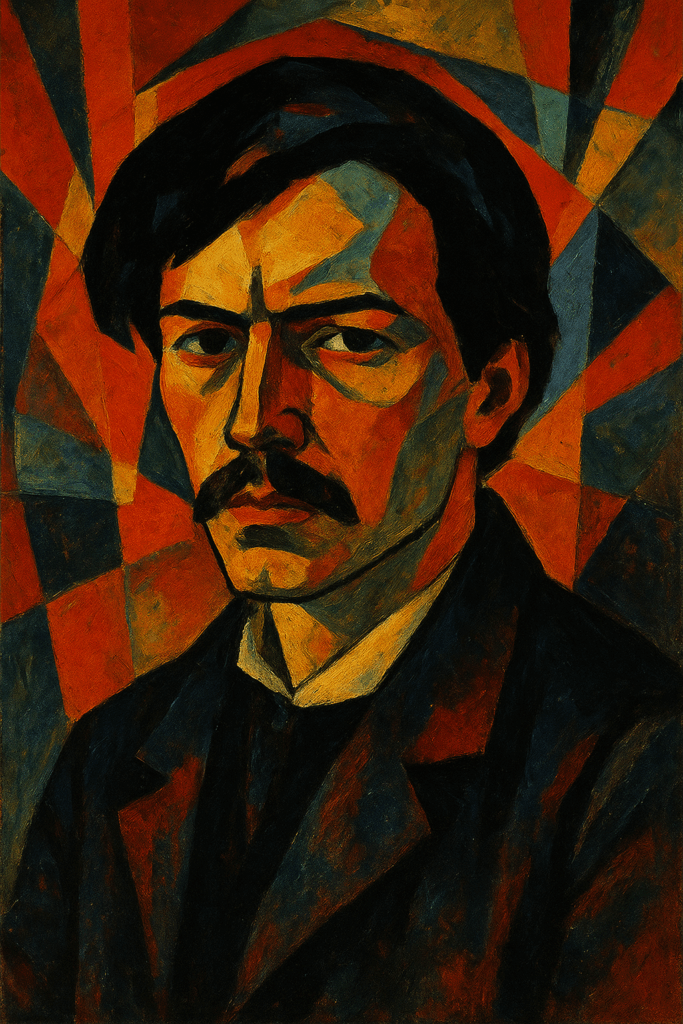

ミハイル・ユーリエヴィチ・レールモントフ(Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814–1841)は、19世紀ロシア文学におけるもっとも重要な詩人・小説家のひとりであり、しばしば「プーシキンの後継者」と呼ばれる人物です。わずか27年という短い生涯にもかかわらず、彼が残した詩と小説は後世の文学史に深い刻印を残しました。彼の作品には、ロマン主義の激情と、のちのリアリズムに通じる冷静な心理描写とが共存し、ロシア文学が新しい段階へと移行していく重要な橋渡しの役割を果たしました。

生涯と歴史的背景

レールモントフは1814年、モスクワの貴族家庭に生まれました。幼くして母を失い、祖母に育てられたことが彼の孤独な性格形成に大きな影響を与えたといわれます。帝政ロシアの社会は専制と階級的不平等に覆われており、青年期のレールモントフは次第に深い不満と虚無感を抱くようになります。

彼はモスクワ大学、のちにサンクトペテルブルクで学び、詩作に励むと同時に軍務にも従事しました。1837年、国民的詩人プーシキンが決闘で命を落とすと、レールモントフは有名な詩「詩人の死」を発表し、社交界と政府を激しく糾弾しました。この作品は若き詩人を一躍時代の寵児としましたが、その率直すぎる批判のために皇帝の不興を買い、彼はコーカサス地方への追放を命じられます。

コーカサスでの経験は、レールモントフの文学に決定的な影響を与えました。雄大な自然や、異民族との出会いは彼の想像力を刺激し、「ムツイリ」や「悪魔」といった代表的な長詩の誕生につながります。しかしその後も彼は帝政に対して批判的な姿勢を崩さず、社会から孤立を深めていきました。1841年、再び決闘に巻き込まれ、プーシキンと同じく若くして命を落とします。その死は、同時代の人々に強い衝撃を与え、「ロシア文学はまたしても天才を失った」と嘆かれました。

詩の特徴

レールモントフの詩は、深い孤独と人間存在の虚しさを主題としています。彼の筆致にはロマン主義的な情熱がみなぎっている一方で、世界を冷徹に見つめる理知的なまなざしもあります。

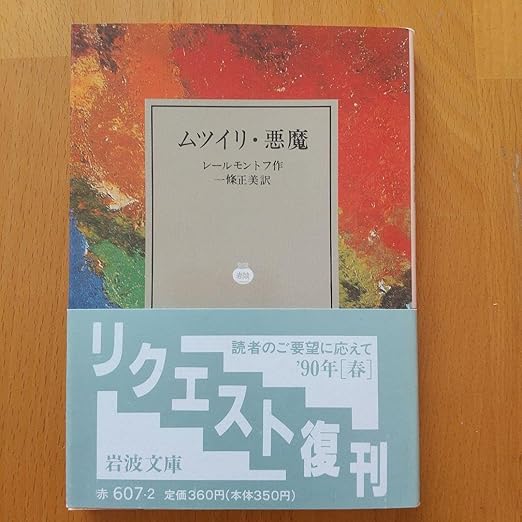

- 「悪魔」 ― 堕天使が人間の愛を通して救済を求める物語であり、善と悪、永遠と一瞬のはざまでもがく魂の姿を象徴的に描いています。

- 「ムツイリ」 ― 修道院から逃げ出した若者が自由を求め、自然と格闘しながら死へと向かう物語で、自由への渇望とその不可能性がテーマです。

ムツイリ・悪魔 レールモントフ

これらの詩には、既存の秩序に適応できない「異端者」「放浪者」の姿が描かれ、後のロシア文学における「余計者(лишний человек)」の典型がすでに予告されています。

小説『現代の英雄』

レールモントフ唯一の長編小説『現代の英雄』(1840)は、ロシア近代小説史の転換点とされる重要な作品です。主人公ペーチョリンは、才知と魅力を持ちながらも深い倦怠と虚無感にとらわれ、他人を操り傷つけずにはいられない人物です。

彼は「行動の人」でありながら「内面の観察者」でもあり、人生をゲームのように分析しつつも、その過程で自らを破壊していきます。この冷徹な自己分析と退廃的な生き方は、トゥルゲーネフの「余計者」や、のちのドストエフスキーの地下室の人間へとつながっていきます。

『現代の英雄』は、単なるロマン主義小説ではなく、人間の心理の複雑さをリアルに描き出した点で画期的でした。ロシア文学における心理小説の系譜は、ここから本格的に始まったといえるでしょう。

思想的意義

レールモントフの文学に通底するのは、「人間存在の虚無」と「時代精神の病理」の探求です。彼の作品には、神と世界との断絶、社会の偽善に対する嫌悪、そして孤独な魂が救済を見いだせない苦悩が繰り返し現れます。

この思想は、同時代のヨーロッパに広がっていた実存的な問い――「人はなぜ生きるのか」「自由は可能か」「虚無をどう生き抜くか」――と深く共鳴します。キルケゴールや後のニーチェといった思想家に先立ち、レールモントフはロシア文学の中で同じ問題を鋭く表現しました。

そのペシミズムは単なる絶望ではなく、体制や社会の欺瞞を見抜き、真実を求めようとする精神の表れでした。その意味で、彼は「憂鬱な預言者」と呼ぶにふさわしい人物であり、近代ロシア文学の精神的基盤を形づくったといえます。

まとめ

レールモントフは27年という短い生涯の中で、詩と小説の両面においてロシア文学を新しい時代へ導きました。彼はプーシキンの後継者であると同時に、近代的な人間像を提示した先駆者でした。孤独、虚無、自由への渇望というテーマは、のちのドストエフスキーやトルストイに受け継がれ、ロシア文学を世界的思想の舞台へと押し上げていきます。

その意味で、レールモントフの文学は「未完の叫び」でありながら、時代を超えて読む者の心を揺さぶり続けています。彼が描いた魂の苦悩は、現代においても私たちに問いかけを突きつけるのです。