ロシアの風景を思い浮かべるとき、真っ先に目に浮かぶのは色鮮やかな玉ねぎ型ドームをもつ教会建築ではないでしょうか。赤の広場にそびえる聖ワシリー大聖堂や、黄金のクーポルが輝くクレムリンの聖堂群は、ロシアの宗教的・文化的アイデンティティを象徴する存在です。ロシアの教会建築は、単なる礼拝の場にとどまらず、歴史や信仰、権力の表現として発展してきました。ここでは、その特徴と歴史的展開をたどります。

1. ビザンティンからの影響

ロシア正教の源流は、988年にキエフ大公ウラジーミル1世がビザンティン帝国からキリスト教を受容したことに始まります。この「キエフ・ルーシの洗礼」により、ビザンティン様式のドーム建築がロシアに導入されました。代表例はウクライナのキエフにある聖ソフィア大聖堂で、複数のドームとモザイク装飾が特徴です。この影響は後のロシア建築に深く根を下ろしました。

2. ノヴゴロドとウラジーミル=スーズダリ様式

中世ロシアでは地域ごとに独自の教会様式が発展しました。

- ノヴゴロド:堅牢で簡素な石造り、厚い壁、比較的小型のドームが特徴。宗教都市として独立性を誇ったノヴゴロドでは、質実剛健な建築が好まれました。

- ウラジーミル=スーズダリ公国:12~13世紀には、白い石灰岩を用いたエレガントな聖堂が建てられました。特にウスペンスキー大聖堂や聖ディミトリイ聖堂は、浮き彫り彫刻と優雅な比例感で知られています。

3. モスクワの台頭と「玉ねぎ型ドーム」

15世紀以降、モスクワが「第三のローマ」として台頭すると、教会建築は壮大さを増していきます。この時代に定着したのが 玉ねぎ型ドーム(クーポル) です。

- この形は雪や雨を流しやすくする実用性を持ち、同時に炎のように天へ向かう信仰心を象徴しました。

- ドームは黄金や青、緑に彩られ、星や十字架で装飾されました。

象徴的なのが16世紀に完成した 聖ワシリー大聖堂です。赤の広場に建つこの聖堂は、複数の色鮮やかなドームを組み合わせた幻想的な姿で、ロシア建築のアイコンとなっています。

4. 帝政期の壮麗な聖堂

ロシア帝国の成立と拡大に伴い、教会建築はさらに壮麗化しました。

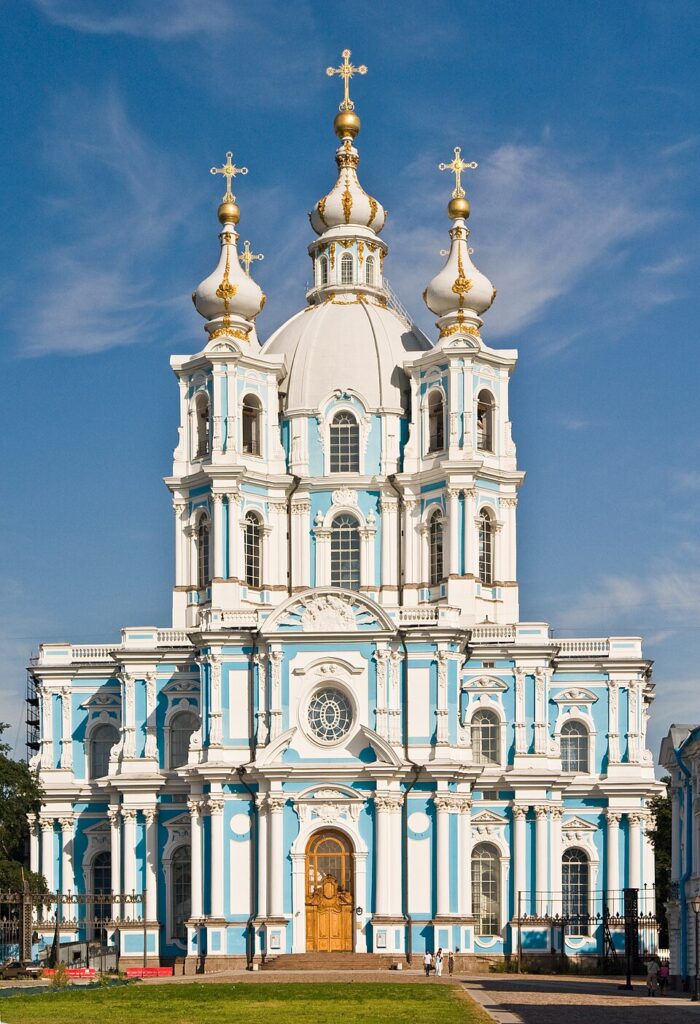

- ペテルブルクでは、西欧のバロックやネオクラシックの影響を受けた建築が登場。イタリア人建築家ラストレッリが手がけた スモーリヌィ大聖堂 や、巨大なドームを持つ イサアク大聖堂 はその代表例です。

- これにより、ロシアの教会建築はビザンティン伝統と西欧様式が融合する独自の姿を示しました。

5. ソ連時代と復興

20世紀のソビエト政権下では、宗教が抑圧され、多くの教会が破壊・閉鎖されました。モスクワの 救世主ハリストス大聖堂 はスターリン時代に取り壊され、プールに転用された象徴的事例です。しかしソ連崩壊後、再建が進み、1990年代には同聖堂も復活。現在では再びロシア正教の中心的存在となっています。

6. ロシア教会建築の象徴性

ロシアの教会建築は、以下のような意味を持ち続けています。

- 信仰の表現:ドームは天に向かう祈りを、内部のイコノスタス(聖障)は聖と俗の境界を示します。

- 共同体の記憶:教会は都市や村の中心に建てられ、人々の生活の核であり続けました。

- 国家の威信:壮大な聖堂は、帝政ロシアから現代に至るまで権力と精神の象徴です。

まとめ

ロシアの教会建築は、ビザンティンの伝統を受けつつ、ノヴゴロドやモスクワ、ペテルブルクなど各地の歴史と文化の中で独自に発展しました。黄金のクーポルや玉ねぎ型ドームは、単なる装飾ではなく、ロシア人の信仰心、歴史の栄光と苦難、そして再生の物語を映し出しています。今日でも、その姿は訪れる人々に強烈な印象を与え、ロシア文化を象徴する存在であり続けています。