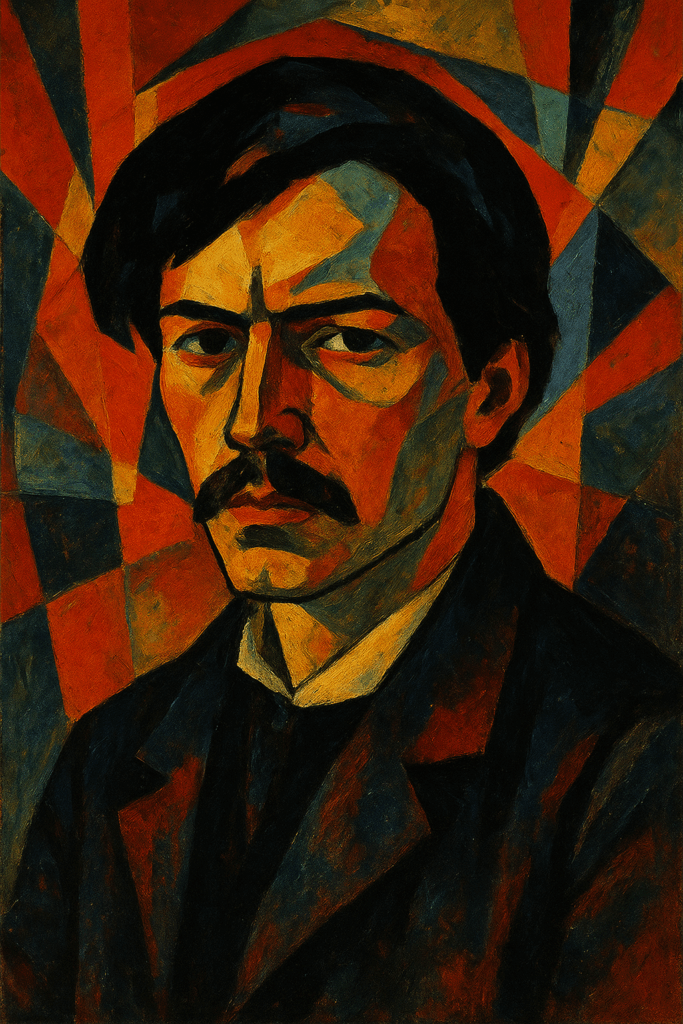

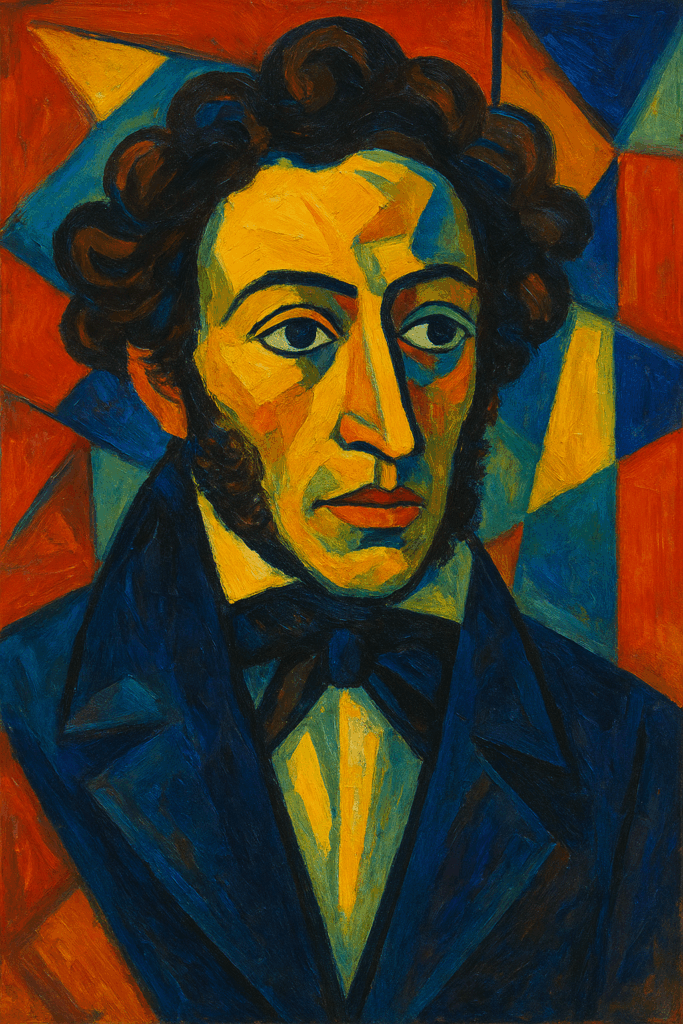

ロシア文学の歴史において、レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ(1828–1910)は比類なき存在です。彼は壮大な歴史叙事詩を生み出す一方で、人間の内面的葛藤や日常生活の細部にまで目を向けました。小説家としてだけでなく、思想家・宗教的求道者・教育者としても大きな影響を与えた彼の人生と作品は、いまも世界中で読み継がれ、議論され続けています。

幼少期から青年期 ― 文学の芽生え

1828年、トルストイはロシアのトゥーラ県ヤースナヤ・ポリャーナの名門貴族の家に生まれました。幼少期に両親を失い、孤独と不安を抱えながら成長した経験は、後の彼の人間観に深い影を落としました。青年期にはモスクワ大学に学ぶものの、学問に身を入れることは少なく、社交界や放蕩生活に耽溺します。しかしやがて自己嫌悪に陥り、真剣に「人はどう生きるべきか」という問いを抱くようになります。

やがて軍に志願してカフカスに赴任した彼は、自然の厳しさや戦争の現実に直面し、その体験をもとにした短編「幼年時代」「少年時代」「青年時代」や「セヴァストーポリ物語」を発表しました。これらの作品は、人間の心の複雑さを描き出す新しいリアリズム文学として高く評価され、若き文豪の誕生を告げるものでした。

「戦争と平和」 ― 歴史と人間の壮大な叙事詩

1869年に完成した『戦争と平和』は、ロシア文学だけでなく世界文学全体においても屈指の長編小説です。ナポレオンのロシア侵攻を背景に、貴族社会の人々が織りなす人生を壮大に描き、歴史の必然と個人の自由、戦争と愛、偶然と運命の交錯といった根本的な問題を提示しました。

登場人物の多さ、歴史的事実の精密な再現、そして哲学的考察の挿入は、この作品を単なる小説ではなく、人間存在と歴史の意味を探究する「思想の実験室」としました。特に主人公ピエールやアンドレイが体験する精神的変化は、トルストイ自身の人生観を反映しており、読者に深い共感と問いを投げかけます。

「アンナ・カレーニナ」 ― 愛と社会の悲劇

『戦争と平和』に続く大作『アンナ・カレーニナ』(1877)は、個人の愛と社会制度の矛盾を鋭く描いた心理小説です。華やかな貴族社会の中で、真実の愛を求めて不倫関係に陥ったアンナが、社会的孤立と絶望の果てに破滅へと追い込まれる物語は、読者に強烈な印象を与えました。

一方で、農村改革に取り組むリョーヴィンの姿を通して、トルストイは「誠実な労働と自然との調和」という自らの理想を提示しています。作品の冒頭に置かれた有名な一文「幸福な家庭はどれも似ているが、不幸な家庭はそれぞれに不幸である」は、現代でも引用される象徴的フレーズとなっています。

晩年の思想と宗教的探求

大作を完成させたのち、トルストイは文学活動よりも人生の意味や宗教的問題に強く関心を寄せるようになります。彼はロシア正教会の形式的権威を批判し、個々人の内面に宿る道徳的真実を重視しました。その結果、教会から破門されるに至りましたが、それでも彼の思想は世界的な影響力を持ち続けます。

『イエスの教えの真髄』や『神の国は汝らの内にあり』において、彼は暴力否定、無抵抗主義、博愛を説きました。この思想はインドのマハトマ・ガンディーやアメリカのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに引き継がれ、20世紀の非暴力運動の根本理念となりました。

また、ヤースナヤ・ポリャーナの農民学校の設立など教育活動にも尽力し、子どもたちに自由な学びの場を与えようとした点も特筆されます。

最晩年と死

晩年のトルストイは、貴族としての生活と道徳的理想の間で深く苦悩しました。世俗的な財産や家族との軋轢を断ち切ろうとし、82歳のときに自宅を出奔しますが、その途上、寒さと疲労によりアスターポヴォ駅で倒れ、1910年に亡くなりました。その死は世界中に大きな衝撃を与え、数万人が葬儀に参列しました。

世界文学における意義

トルストイの小説は、単に物語を楽しむための作品ではなく、人間の存在そのものを深く考えさせる哲学的・道徳的問いを内包しています。彼の心理描写は驚くほど精緻であり、登場人物たちは「現実に生きている人間」として読者に迫ります。また、彼の思想は文学にとどまらず、教育、社会改革、倫理思想、政治運動にまで影響を及ぼしました。

まとめ

レフ・トルストイの生涯は、芸術と道徳、現実と理想の間を揺れ動きながら、人間の「真の生き方」を探し続けた一つの壮大な実験でした。『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』といった文学作品はもちろんのこと、彼の思想や生き方そのものが、いまなお人類に問いを投げかけています――「人は何のために生きるのか」。その問いは時代を超え、私たち自身の人生にも静かに響き続けています。