イワン・ニコラエヴィチ・クラムスコイ(Ива́н Никола́евич Крамско́й, 1837–1887)は、19世紀ロシア美術において重要な位置を占める画家であり、同時に思想家・理論家としても大きな影響を残した人物です。彼は肖像画家として卓越した才能を発揮すると同時に、芸術が社会に果たすべき使命について深く考え、芸術家たちを導く精神的支柱となりました。クラムスコイを理解することは、ロシア美術の写実主義的潮流と、その背後にある社会的・哲学的課題を理解することに直結します。

1. 幼少期から美術アカデミー時代まで

1837年、ロシア帝国のヴォロネジ県で生まれたクラムスコイは、裕福な家庭とは無縁の、質素な環境で育ちました。しかし幼少期から聡明で観察力に優れ、やがて美術に強い関心を抱きます。若い頃は看板職人や文書の挿絵制作などで生計を立てながら、自らの才能を磨いていきました。

その後、彼はサンクトペテルブルク美術アカデミーに入学し、本格的に絵画を学びます。しかし、アカデミーの教育方針は古典主義的な規範や形式に偏重しており、現実の社会や人間の生きた姿を表現したいと願う若い画学生にとって大きな制約となっていました。クラムスコイはこの矛盾に耐えきれず、1863年、同じ思いを抱く仲間13人とともにアカデミーを離脱します。これが「十四人の反乱」と呼ばれる事件で、ロシア美術史上の転換点となりました。

2. 移動派(ペレドヴィージニキ)の結成と思想的役割

アカデミーを飛び出したクラムスコイたちは、自らの理念を体現する新しい芸術運動を模索しました。その成果が「移動展覧会協会(ペレドヴィージニキ)」の結成です。彼らは首都だけでなく地方を巡回し、幅広い人々に芸術を届けることを目指しました。

クラムスコイは単なる一画家にとどまらず、このグループの理論的リーダーとして活動しました。彼は芸術の自律性を認めつつも、芸術が現実社会や人間の道徳的課題と切り離せないことを強調しました。その理念は「芸術は人民に奉仕すべきもの」というスローガンに集約され、のちのロシア写実主義の基盤となっていきます。

3. 代表作とその特徴

クラムスコイの作品には、人物の外見を正確に写し取るだけでなく、心理的・精神的深みを捉えようとする強い意志が見て取れます。

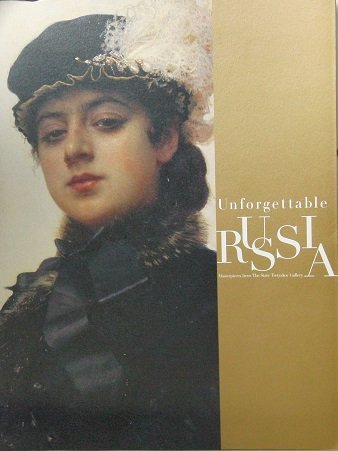

- 《忘れえぬ女(Неизвестная, 1883)》

上流階級の女性をモデルとしたとも言われますが、その正体は今も不明です。絢爛な衣装と豪奢な馬車の背景に描かれた彼女は、冷ややかな眼差しを観る者に向け、同時に気品と孤独を湛えています。作品は単なる美しい肖像を超え、ロシア社会における女性像や階級意識までも示唆するものとされています。

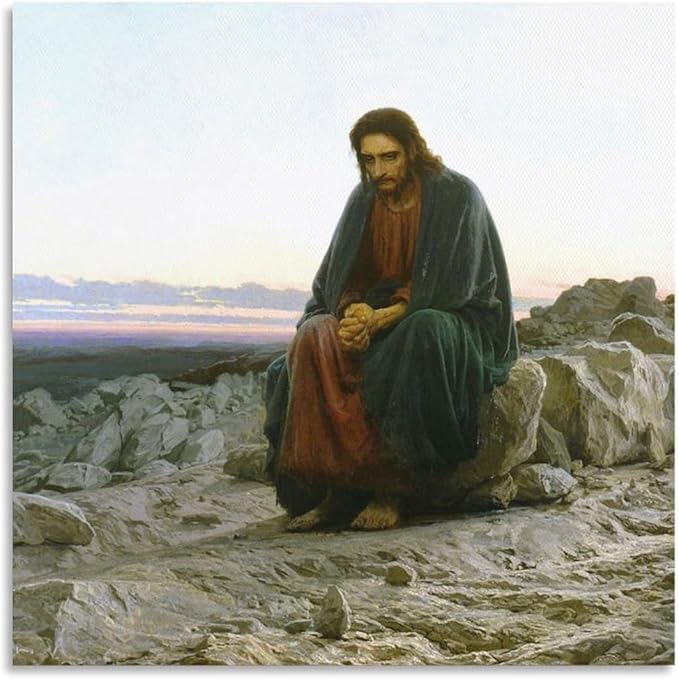

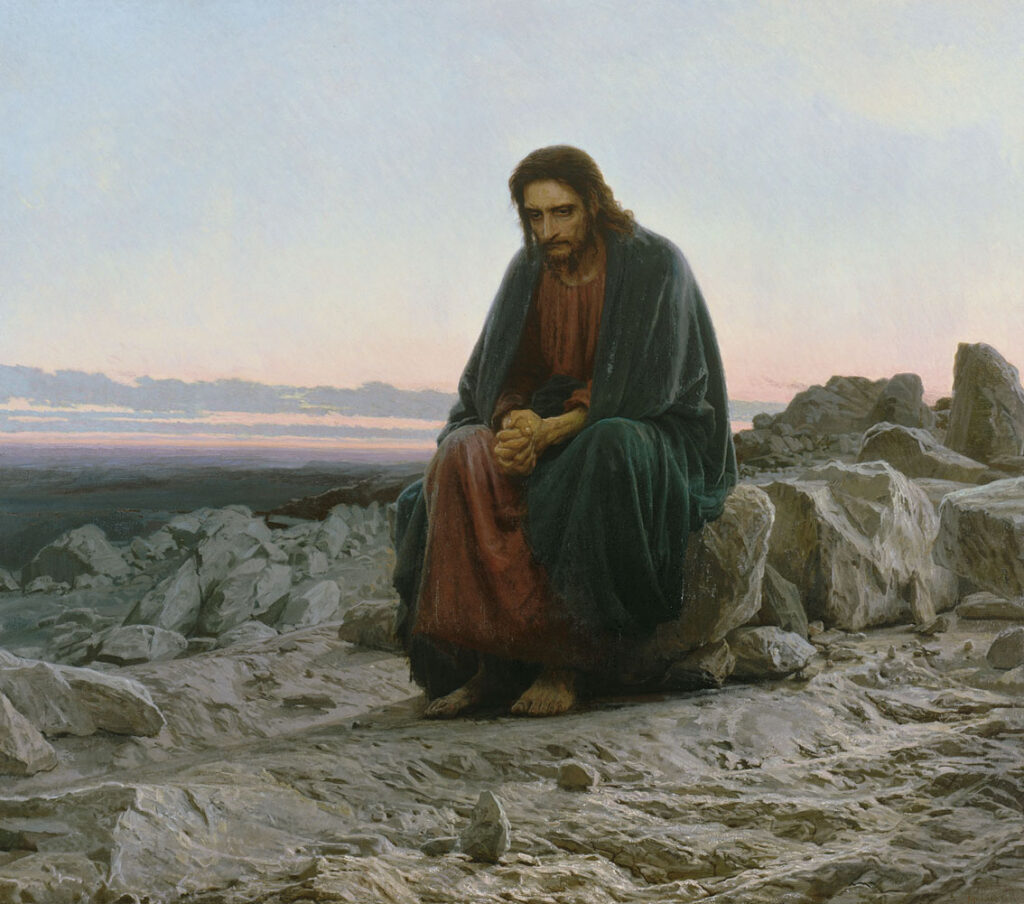

- 《荒野のキリスト(Христос в пустыне, 1872)》

聖書を題材としながらも、クラムスコイは苦悩する人間としてのキリストを描きました。断食と孤独に耐えるその姿は、宗教的象徴というよりも、存在の根源的な苦しみを体現する普遍的な人間像です。作品は発表当時から高く評価され、今日に至るまでロシア宗教画の傑作とされています。

- 肖像画群

文豪レフ・トルストイ、詩人ニコライ・ネクラーソフ、ウクライナの民族詩人タラス・シェフチェンコなど、同時代の知識人を数多く描きました。これらの肖像は単なる「似顔絵」ではなく、彼らの思想的重みや精神的苦悩をも写し取っています。特にトルストイの肖像は、思想家の内面に迫る作品として今も高い評価を受けています。

4. 芸術観と社会的使命

クラムスコイにとって芸術とは、社会的責任を帯びた行為でした。彼は「芸術家は時代から逃げることはできない」と考え、社会問題や道徳的課題を芸術の題材に取り込むことを重視しました。

こうした思想は、同時代の文学者ドストエフスキーやトルストイの姿勢とも共鳴しています。彼らが文学を通して人間存在の深みを探求したのと同じように、クラムスコイは絵画を通じて「人間とは何か」という根源的な問いを投げかけたのです。

5. 晩年と死、そして遺産

クラムスコイは49歳という若さで1887年に急逝しました。しかしその短い生涯で築いた業績は計り知れません。彼の思想と作品は、ペレドヴィージニキを中心とするロシア写実主義の潮流を決定づけ、20世紀以降のソ連美術にも大きな影響を与えました。

今日、彼の作品はモスクワのトレチャコフ美術館やサンクトペテルブルクのロシア美術館に収蔵され、多くの観客に鑑賞されています。彼の描いた肖像や宗教画は、単に芸術作品として鑑賞されるだけでなく、19世紀ロシア社会の精神的風土を理解する貴重な手がかりともなっています。

まとめ

イワン・クラムスコイは、芸術と社会を切り離さず、人間の精神的本質を描き出そうとした芸術家でした。彼は絵画を通して「人間存在の真実」を追求し、その問いは今なお色あせていません。彼の存在は、ロシア写実主義を単なる技法や様式にとどめず、思想的・倫理的運動へと昇華させた原動力であり、その遺産は現代においても強い響きをもって受け継がれています。