ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・マヤコフスキー(Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский, 1893–1930)は、ロシア文学史において比類なき存在です。彼は未来派詩人として、また革命の代弁者として、芸術を社会と直結させる試みを続けました。爆発するようなリズム、鋭利な比喩、そして自らの肉声で民衆に語りかける朗誦スタイルによって、彼は同時代の詩人の中でも異彩を放ちました。その生涯は、芸術と政治、個人と国家の緊張を映し出す「革命の鏡」でもありました。

幼少期と芸術的出発点

マヤコフスキーはグルジア(現ジョージア)のバグダティ村に生まれました。父親を早くに亡くし、家族とともにモスクワへ移住します。10代のころから革命運動に関心を持ち、政治的活動に関与したことで投獄された経験もありました。この体験は後に彼の詩における「社会への直接的な呼びかけ」に強い影響を与えたと考えられます。

モスクワ美術学校に入学した彼は、絵画・デザインの素養を身につけつつ、未来派グループ「ギレヤ」に参加。彼らは「古典文学を打ち壊せ」「プーシキンもトルストイもごみ箱へ」と叫び、過去との断絶を掲げました。マヤコフスキーの詩風は、まさにこの過激な芸術革命から出発します。

未来派の詩的革新

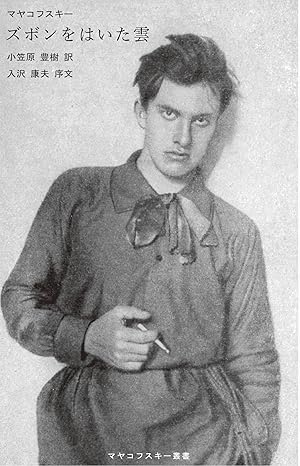

彼の初期の代表作『ズボンをはいた雲』(1915)は、従来の抒情詩の韻律を打ち破り、断片的な言葉と突飛なイメージを連ねた革新的作品です。

例えば、彼は都市の喧騒を「煙突の林立」「汽笛の咆哮」として描き、人間を「機械仕掛けの巨人」と重ね合わせます。比喩は荒々しく、従来の詩にあった繊細な抒情ではなく、未来都市を生きる人間のエネルギーと矛盾を言葉で爆発させようとするものでした。

朗読の際には大声で韻律を強調し、身体を使って演じるように詩を伝えました。そのパフォーマンス性は、後の「ポエトリースラム」や現代口語詩にも通じる革新性を持っています。

革命と芸術の融合

1917年の二月革命・十月革命をマヤコフスキーは熱狂的に支持しました。彼は詩人としてだけでなく、革命家としても生きようとし、ソビエト政府の広報活動に加わります。

特に「ROSTAの窓(Окна РОСТА)」と呼ばれるポスターは、彼の言葉と絵を組み合わせた芸術実験でした。鮮やかな色彩とリズム感のある短詩で農民・兵士・労働者に直接呼びかけるこれらの作品は、詩とプロパガンダ、芸術と生活の境界を越えるものでした。

彼は「詩は社会に奉仕すべきだ」と信じており、革命を「人類を変革する巨大な実験」とみなしました。そのため、マヤコフスキーの詩はしばしば熱狂的で、呼びかけ口調が多用されます。

主な詩・作品とその特徴

- 『ズボンをはいた雲』(1915)

詩的革新の宣言ともいえる作品で、従来のロマン派的抒情を破壊しました。断定的で挑発的な言葉が並び、未来派の美学を体現しています。

- 『耳にしっかり聞け!』(1917)

革命期に書かれた代表的な詩で、民衆への直接的な訴えが響き渡ります。「聞け、世界よ!」と叫ぶようなリフレインは、個人の感情を超えて歴史的使命を担う詩人の声を象徴します。 - 『ヴラジーミル・イリイチ・レーニン』(1924)

レーニンの死を悼みつつ、その思想と革命の継承を讃える長詩。英雄叙事詩の形式を借りながら、政治的熱情を文学に昇華させています。 - 戯曲『南京虫』(1929)、『風呂』(1930)

ソビエト社会を風刺し、未来像と人間性の矛盾を舞台化した作品。演劇的なセリフ回しは詩人としての感覚を強く反映しています。

個人的矛盾と悲劇的な最期

表向きは「革命の詩人」としてソビエト政権から利用されたマヤコフスキーでしたが、次第に芸術の自由と官僚主義との間で葛藤するようになります。特に1920年代後半になると、彼の芸術的革新性は「理解しにくい」「形式主義的」と批判され、彼自身も孤立を深めていきました。

また、恋愛関係や個人的な孤独感も彼を苦しめました。生涯にわたり詩人リリー・ブリクとの関係を続けつつも安定を得られず、最終的に1930年、モスクワで自ら命を絶ちました。享年37歳という若さでした。

遺産と現代的評価

マヤコフスキーの死後、ソビエト政府は彼を「革命詩人」として讃え、街や広場に彼の名前を冠しました。しかし、冷戦後の研究では彼の詩の持つ前衛性や個人の苦悩にも注目が集まっています。

彼の詩は、単なるプロパガンダ文学を超え、

- 斬新なタイポグラフィ(詩行を縦横無尽に配置する視覚的効果)

- 断定的で切り裂くようなリズム

- 都市・機械文明を讃える未来的想像力

といった要素で、20世紀詩の表現を大きく変えました。

その影響は、後のロシア詩人だけでなく、現代広告やグラフィックデザイン、パフォーマンス詩にまで及んでいます。

マヤコフスキーの詩行 ― 原文と翻訳

1. 『ズボンをはいた雲』(1915)より

ロシア語原文(抜粋)

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

日本語訳

ぼくはすぐに日常の地図を塗りつぶした、

コップから絵の具をぶちまけて。

解説

この詩句は「日常」を「地図」に見立て、それを絵の具で塗りつぶすという突飛なイメージで始まります。退屈な日常を破壊し、新しい芸術と未来を創造するという未来派的精神を象徴しています。

2. 『耳にしっかり聞け!』(1917)より

ロシア語原文(抜粋)

Слушайте!

Ведь, если звёзды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

日本語訳

聞け!

もし星がともされるのなら ―

それは、誰かに必要だからなのだろうか?

解説

この詩はマヤコフスキーの代表的な「呼びかけの詩」。星という宇宙的イメージを日常的な問いに結びつけ、「世界に意味はあるのか」「人間は何を求めて生きるのか」という根源的な疑問を投げかけています。革命詩人であると同時に、彼は存在論的・哲学的な問いを詩に刻み込んでいました。

3. 『ヴラジーミル・イリイチ・レーニン』(1924)より

ロシア語原文(抜粋)

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!

日本語訳

レーニンは生きた、レーニンは生きている、レーニンは生き続ける!

解説

ここでは単純で力強いリフレインが用いられています。レーニンという人物を超えて「革命の理念が生き続ける」という信念を、リズムと繰り返しによって群衆に強烈に刻み込みました。

詩句に見るマヤコフスキーの特徴

- 突飛な比喩 ― 雲をズボンに、日常を地図に置き換える大胆さ。

- 呼びかけ口調 ― 「聞け!」という命令形が詩を演説へと変える。

- リフレインとリズム ― 同じ言葉を繰り返すことで群衆を巻き込む。

- 宇宙的スケールと個人の孤独 ― 星や宇宙を用いながら、人間の存在を問う。

まとめ

これらの詩行を読むと、マヤコフスキーが「革命の詩人」であると同時に「存在の詩人」でもあったことがわかります。彼は未来に呼びかけ、社会を鼓舞しながらも、個人の孤独と宇宙的な問いを詩に刻みました。そのため、彼の声は単なる時代のスローガンではなく、今なお読者を揺さぶる「未来からの呼び声」として響き続けているのです。