アレクサンドル・ソクーロフ(Alexander Sokurov, 1951–)は、現代ロシアを代表する映画監督であり、その独自の映像美学と哲学的視座から「映像詩人」と称されてきました。彼の作品は単なる物語映画ではなく、むしろ詩や交響曲のように観客に体験させるものであり、時間・歴史・権力・死といった普遍的なテーマを、独自の感性で映像に刻み込んでいます。

1. 生い立ちと芸術的出発点

1951年、ソクーロフはシベリアのイルクーツク州に生まれ、軍人の父を持つ家庭で育ちました。幼少期から各地を転々とし、常に「故郷なき感覚」の中で成長したといわれます。この移動生活の経験は、彼の映画に漂う「漂泊感」や「永遠の探求」という主題に結びついています。

レニングラード大学で歴史を専攻した後、国立映画大学(VGIK)に進学。そこで彼が出会ったのがロシア映画の巨匠アンドレイ・タルコフスキーでした。タルコフスキーはソクーロフの才能を早くから認め、「後継者」とまで称したと伝えられています。ソクーロフの映像に見られる長回しや瞑想的リズム、そして宗教的・形而上的な問いは、タルコフスキーからの精神的継承を強く感じさせます。

2. ソクーロフの映像美学

ソクーロフ作品の特徴は、何よりも「現実をそのまま映す」のではなく、「現実を変容させて見せる」点にあります。

- 時間の操作:長大なショットや緩慢なカメラワークによって、時間そのものを「物質」として感じさせる。

- 歪曲した映像世界:特殊レンズや光学フィルターを駆使し、現実の輪郭をわずかに歪ませ、夢と現実のあいだに揺らぐ感覚を観客に与える。

- 音楽的構成:セリフや筋よりも沈黙・自然音・音楽を重視し、映像を一つの交響曲として構築する。

- 絵画的構図:レンブラントやターナー、ロシア正教のイコン画に通じる光と影の表現を多用し、1カットが絵画作品のように仕上げられている。

このように、ソクーロフにとって映画は「現実の写し」ではなく、「精神の反映」であり、「哲学的思索の器」なのです。

3. 主な作品とテーマ

初期作品

- 『孤独な声』(1978–1987)

第二次世界大戦後の兵士の心の傷を描いた作品で、戦争体験の「言葉にならない記憶」を映像で表現。戦争映画というより、人間存在の孤独への瞑想です。

愛と死の叙情詩

- 『マザー、サン』(1997)

病に伏せる母と、その最後を見守る息子を描いた静謐な映画。絵画のような構図と淡い色彩で、親子の愛と死の瞬間が永遠に刻まれます。観る者に深い余韻を残す作品であり、ソクーロフ美学の真骨頂とされています。

権力の四部作

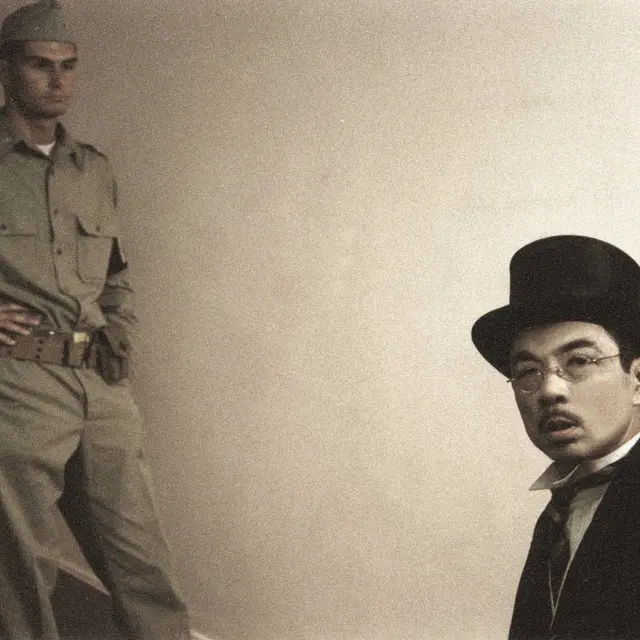

- 『モレク神』(1999):ヒトラーと愛人エヴァ・ブラウンの一日を描き、権力者の「日常」を通して悪の凡庸さを浮かび上がらせる。

- 『牡牛座 レーニンの肖像』(2001):革命後のレーニンを取り上げ、病に冒された肉体と権力の退廃を描写。

- 『太陽』(2005):敗戦前後の昭和天皇を主人公に据え、権威の変容と人間性の矛盾を探る。

- 『ファウスト』(2011):ゲーテの物語を大胆に翻案し、欲望と権力、そして人間の永遠の葛藤を描き、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞。

歴史の詩

- 『エルミタージュ幻想』(2002)

エルミタージュ美術館を舞台に、ロシアの300年の歴史をワンカットで描いた革命的作品。96分間に及ぶ長回しは映像史に残る偉業であり、映画が「時間芸術」であることを極限まで追求しました。

4. ソクーロフの思想

ソクーロフにとって映画は単なる娯楽ではなく、観客に「存在とは何か」を考えさせる哲学的な装置です。

- 死と有限性:人間の死にゆく姿を穏やかに、しかし残酷に描き出す。

- 権力と倫理:権力者の人間性を見つめ、権力の本質を暴き出す。

- 歴史と記憶:国家や民族の歴史を映像で記録し、後世に残す試み。

彼の作品は難解と評されることも少なくありませんが、それは映画が「問いを投げかける芸術」であることを忘れていないからです。

5. 現代映画史における位置づけ

アレクサンドル・ソクーロフは、タルコフスキー以後のロシア映画を象徴する存在であり、国際映画祭でも常に注目されてきました。その作風は徹底して個人的・哲学的でありながら、同時に人類普遍のテーマに接続しています。つまり、彼の映画はロシアという一国家の歴史を超えて、全世界の観客に問いかける力を持っているのです。

まとめ

ソクーロフの映画は派手さや明快なストーリーを求める人には向きません。しかし、その映像世界に身を委ねたとき、私たちは「時間」「死」「権力」「歴史」といった避けられぬ問いに直面します。彼の作品は、映画を哲学や詩の領域に引き上げるものであり、まさに21世紀を代表する「映像詩人」と呼ぶにふさわしい存在です。